無心になること

その状態が、どれほどの力と可能性を秘めているのか。 富山県高岡市。鋳造の町として知られるこの地で、私はその答えに繋がる、深く静かな思索の時間を持つことになった。

安田侃財団の理事として、ピエトラサンタ展の報告会に参加するため、私は高岡を訪れた。しかし、イベント本番を控えたある昼下がり、私は安田侃先生、そして安田琢氏と共に、特別な場所へと足を運んでいた。高岡市おとぎの森公園。そこに、1996年から静かに佇む、ブロンズ彫刻「帰門」がある。

初めて対面するその作品は、圧倒的な存在感を放つ一方で、その先端にはボールが挟まり、金箔は所々剥がれ、長い歳月と、人の手の不在を物語っていた。

その「帰門」を前に、安田先生は設置当時の物語を静かに語り始めた。当時の富山県知事の強いリーダーシップにより、この作品の設置が決まったという誕生秘話。

私は、運営主体が高岡市であるこの公園に、富山県が購入した彫刻が設置されているという事実に思いを巡らせていた。もしかすると、その所有と管理の主体が異なるという背景こそが、十分なメンテナンスが行き届いていない現状に繋がっているのかもしれない。私は個人的にそう考えた。

そして改めて強く感じさせられた。 彫刻とは、ただ美しい形としてそこに「在る」のではない。誕生の瞬間の熱狂、設置された土地の歴史、そして人々とどう関わり、どう時を重ねてきたかという、唯一無二の「物語」をその身に宿しているのだと。

すべての作品には物語がある。 この高岡の地で再確認した確信は、この後に続く報告会で安田侃氏が語った「無心」という哲学と、思いがけない形で繋がっていくことになる。

ピエトラサンタの物語を高岡へ

一体の彫刻が宿す、重層的な物語。 高岡の「帰門」との対面で得たこの気づきは、今回の報告会の意義を、私の中でより一層深いものにしていました。

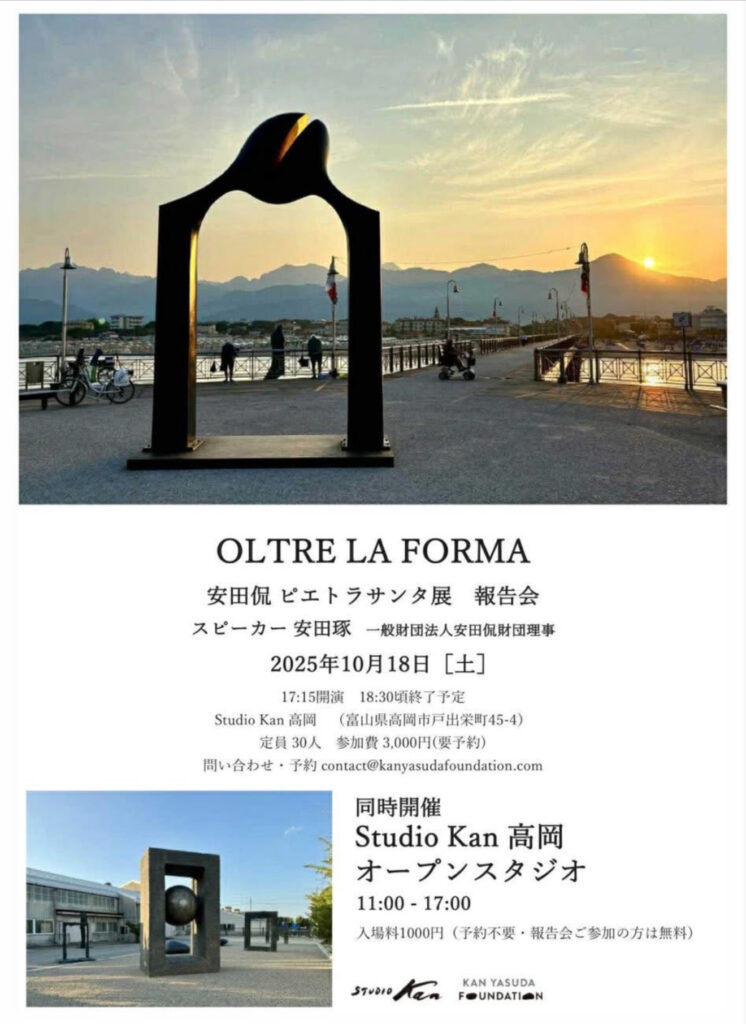

「安田侃 ピエトラサンタ展」報告会。 そして「Studio Kan 高岡」のオープンスタジオ。

なぜ、イタリア・ピエトラサンタの「今」を伝えるこのイベントが、ここ富山・高岡の地で開催されるのか。それは、高岡が古くから続く「鋳造の町」であり、安田侃氏のブロンズ彫刻が生まれる、まさに「ものづくり」の魂が息づく場所だからにほかなりません。

財団の理事として、また一人のスタッフとして会場の設営に携わりながら、私は高揚感に包まれていました。高岡のスタジオに展示されたブロンズ彫刻の重厚な輝き。そして、これから語られるピエトラサンタの熱狂を、この高岡の地で共有できるという喜びに。

「帰門」が紡いできた高岡の物語と、今まさにピエトラサンタから届けられる最新の物語。その二つが交差する特別な時間が、始まろうとしていました。

「形を超えて」― ピエトラサンタの熱狂

「Studio Kan 高岡」の静謐な空間で、安田琢氏による報告が始まった。スクリーンに映し出されたのは、私自身もイタリアで体験した、あのピエトラサンタの鮮烈な空気だった。

琢氏の言葉と映像が、私たちを高岡から一瞬にしてイタリアの地へと誘う。 山と海が近い超高級リゾート地でもあるピエトラサンタ。夏には人々がパラソルを借りて、夕日を眺めたり釣りをしたりして豊かな時間を過ごすという。

その地で開催された「OLTRE LA FORMA(形を超えて)」展。合計6つの会場に36点もの彫刻作品が展示された壮大な展覧会だ。 圧巻だったのは、海水浴客で賑わう海辺の桟橋だ。その遥か先に、まるで水平線に乗るかのように設置された「帰門」。高岡で出会った「帰門」が、ピエトラサンタの海と空に溶け合う姿は、まさに土地と作品が呼応する奇跡のようだった。

6月14日のオープニングには市長をはじめ多くの人々が出席し、大変な盛況ぶりだったという。特に作品は子供たちに人気で、理屈抜きに触れて共感する姿が印象的だったと琢氏は語る。

そして、ある哲学者は、安田侃の制作スタイルを「本質の大胆な探究」と評した。 「形を超えて」、その奥にある本質とは何か。ピエトラサンタの熱狂の報告に、高岡の聴衆は水を打ったように静まりかえり、その哲学的な問いに真剣に耳を傾けていた。

巨匠が語った「無心」という宝物

ピエトラサンタの熱狂と「形を超えて」という哲学的な問いかけが会場を満たす中、安田侃氏ご本人が静かに口を開きました。

その言葉は、芸術家が単なる外面的な形ではなく、内面的な本質を追求することの重要性へと向かいます。氏が深く感動したという、ミケランジェロの最後の作品「ロンダニーニのピエタ」。それは、外側の形にとらわれず、「自分とは何か」という内面的な問いを追求した形跡そのものでした。

その経験から、氏は「無心」という概念について語り始めます。 「無心」とは、自分自身を忘れて制作に没頭する状態であり、アーティストにとっての理想の姿。氏は、かつて1985年頃にイサム・ノグチ氏から「安田侃は自分が何をしているか分からないくらい無心に仕事に打ち込んでいる。それはアーティストの理想の姿だ」と評されたというエピソードを共有されました。

そして、高岡の聴衆に向かって、深く、心に刻むようにこう語りかけたのです。

「皆さん、一生の間で無心になって、なにかを自分がやっているとき、すべてを忘れてなにかをやれるっていうのは宝物だと思うんですね。」

それは、ミケランジェロが神の声を聞いたような状態であり、到達することがほとんど不可能な境地かもしれません。しかし、もし一生に一度でもその瞬間に立ち会えたなら、それこそが人生の「宝物」なのだと。

巨匠が語った「無心」の力。その言葉の重みが、会場の空気を震わせ、私の心にも深く突き刺さりました。

私たちの中にある「無心」の可能性

「すべてを忘れて、なにかをやれる」という宝物。

安田侃氏の言葉は、私に「無心」の力が芸術家だけのものではないことを、強く確信させてくれました。

私たちが日々向き合う仕事や人生においても、同じことが言えるのではないでしょうか。社会保険労務士として、法律や制度という「形」に向き合う中でも、その奥にある「本質」―つまり、働く人々の人生や、企業の未来―を見失ってはならない。

導入で出会った高岡の「帰門」が、誕生の熱狂から現在の静かな佇まいに至るまで、それ自体が固有の「物語」を宿しているように、私たち自身の人生もまた、日々の積み重ねによって紡がれる物語です。

目の前の一つのことに、利益や効率といった雑念を払い、ただひたすらに「無心」で取り組む。その積み重ねこそが、自分だけの「物語」を豊かにし、やては「大きな成果とやりがい」という、人生の宝物に出会う唯一の道なのかもしれません。

巨匠が語った「無心」の力。 その哲学を胸に、私自身もまた、本質を求めて歩み続けたい。富山・高岡の地で得たこの思索は、私の背中を強く押してくれる、確かな力となりました。